自動車・二輪車の販売、キャンピングカー事業などを展開するTCL(名古屋市)は、アウトドアだけでなく、介護や災害時の備蓄にも最適な「折り畳み式簡易トイレ(仮称)」を開発した。 パイプ椅子のように折り畳めて、コンパクトに保管・使用できる。「おしり洗浄機能」を搭載しているため、これまでの簡易トイレで実現が難しかった「簡易性」と「快適性」を両立させた。...

自動車・二輪車の販売、キャンピングカー事業などを展開するTCL(名古屋市)は、アウトドアだけでなく、介護や災害時の備蓄にも最適な「折り畳み式簡易トイレ(仮称)」を開発した。 パイプ椅子のように折り畳めて、コンパクトに保管・使用できる。「おしり洗浄機能」を搭載しているため、これまでの簡易トイレで実現が難しかった「簡易性」と「快適性」を両立させた。...

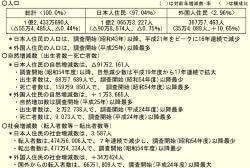

総務省の人口動態調査によると、今年1月1日現在の日本の人口は1億2433万690人で、前年に比べ55万4485人(0.44%)減少した。 日本人が1億2065万3227人で同90万8574人(0.75%)減少したのに対し、外国人は367万7463人で同35万4089人(10.65%)増加した。減少する日本人の数を外国人の数が補う形となっている。...

善光総合研究所は神奈川県が実施する「令和7年度 介護ロボット実用化促進事業」に参画する。 「さがみロボット産業特区」の取り組みの一環として、介護事業所における介護ロボットなどの導入効果を検証し、その結果を分析・公表することで、介護現場へのロボット導入の促進を図る。...

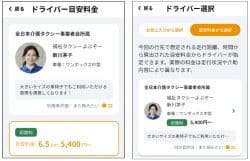

IT FORCE(東京都中央区)が提供する介護タクシー予約アプリ「よぶぞー」が、全日本介護タクシー事業者会(大阪市中央区)の賛助会員になり、協業を開始する。

介護タクシーの予約の際に、同団体の加盟事業者を判別しやすくすることで、優良事業者を選定し、利用者満足度の向上や事業者の業務効率化、競争力強化につなげる。

よぶぞーは介護タクシーに特化した配車予約のためのマッチングアプリ。介護タクシーを簡単に利用できることで、高齢者や要介護者などの移動困難な人に手軽な移動手段の確保を提供し、社会活動への参加を促す。

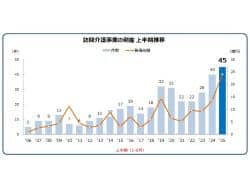

東京商工リサーチによると、2025年上半期(1-6月)の訪問介護の倒産が45件(前年同期比12.5%増)となり、2年連続で過去最多を更新した。...

タカノは車いす用クッション「タカノクッションMOLA(モーラ)」に、やせ型の人や足こぎをする人などに適した薄型のスリムタイプを追加した。

新製品は独自のサイドマウンテン形状が尾骨部や坐骨結節部の圧力を分散し、広い面で支えることにより安定した座位保持を実現している。

クッション裏面に施された10個のスリット加工によって大腿部裏への圧迫感を軽減。座位時から15分後の圧力分散でも、一般的な薄型クッションよりも優れた除圧効果を確認した。

BONX(東京都中央区)は、NTTソノリティ(同新宿区)と共同開発したオープンイヤー型イヤフォン「BONX intro knot for Stick」を発売した。BONXの主力製品であるコミュニケーションデバイス「BONX Stick」の標準イヤフォンとして開発した。

医療や介護、建設、接客業など、あらゆる現場で快適なコミュニケーションをサポートする。長時間の装着でも疲れにくく、周囲の音を聞き逃さず安全性が確保できる。

同製品は3.5mmプラグを搭載しており、NTTソノリティはこれとは別に、業務用インカムとトランシーバーに対応する2.5mmプラグ搭載の「intro knot 2.5 Curl-Cord」を発売した。

NTTソノリティ独自の「PSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)」技術を搭載し、音漏れを抑えつつ、周囲の音をクリアに聞き取ることができる。

■1996年以来点数がついている

かかりつけ医機能を評価する診療報酬には、現在、「地域包括診療料」「地域包括診療加算」「認知症地域包括診療料」「認知症地域包括診療加算」「機能強化加算」などがある。地域包括診療料1の診療報酬点数は1660点、同2は1600点で、どちらも月1回算定できる。

低くない点数である。低くない点数ということは、裏返せば患者負担も安くはない。そのためか、算定している医療機関はそれほど多くないらしい。

医師が患者を継続的総合的に診療することが初めて診療報酬で評価されたのは、1996年に新設された「老人慢性疾患外来総合診療料」だろう。これが2002年に廃止され、08年に「後期高齢者診療料」が新設される。これは10年に廃止された。現行の地域包括診療料が新設されたのは2014年である。

「医師が患者を継続的総合的に診療すること」は、かかりつけ医機能の中核にほかならない。ということは、老人慢性疾患外来総合診療料→後期高齢者診療料→地域包括診療料と名称を変えながら、30年近くの間(途中に数年のブランクはあったものの)、かかりつけ医機能は診療報酬で点数化されていたことになる。曲がりなりにも、というべきだろうか。

後期高齢者診療料には問題点があった。適用が糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患、不整脈、心不全、 脳血管疾患、喘息、認知症など13疾患に限定されていて、肺炎や骨折などそれ以外の疾患にかかったら算定できず…

ユースタイルラボラトリー(東京都中野区)は重度身体・知的・精神障害者の居場所不足の解消に向け、日中サービス支援型グループホーム「ユースタイルホーム」の新設を加速する。 障害者向けグループホームは介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型」に分類される。...

1週間無料でお試し購読ができます 詳しくはここをクリック

新着記事は1カ月無料で公開

有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題

*1年間は1万1000円(同)

〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料

コラム一覧

アクセスランキング(2月16-22日)