善光総合研究所は人材サービスの東海道シグマ(静岡市)とコンソーシアムを結成し、静岡県から「静岡県介護生産性向上相談センター」の運営事業を受託した。...

善光総合研究所は人材サービスの東海道シグマ(静岡市)とコンソーシアムを結成し、静岡県から「静岡県介護生産性向上相談センター」の運営事業を受託した。...

■ホスピス型ホームの問題

日本在宅ケアアライアンスの会報誌の巻頭言で、二宮尊徳の名言として知られる「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」が紹介された(筆者は板井孝壱郎氏)。これに倣えば、「道徳なき在宅医療は犯罪」と言える。

ホスピス型有料老人ホームとかホスピスホームなどと呼ばれる“施設”の問題が取り沙汰されている。難病や末期がんの人を入居させて看取りまでケアすると謳うが、訪問看護の報酬が不正請求されているという。明らかにこれは「道徳なき在宅医療」で、「犯罪」的と言わざるを得ない。

こうした犯罪的行為がまかり通る背景には、退院後に帰る場所がないことがある。患者本人が「もとの家には帰りたくない」と言っているからではない。病院と家族が「この状態では家に帰れない」と本人抜きで決めているからだ。

退院後に家に帰れないなら、どこに帰るのか。ホスピス型有料老人ホームはそういったニーズの受け皿になった。

■多摩地区の障害者運動

1980~90年代、国立市や八王子市など東京の多摩地区で障害者の自立生活運動が展開された。障害者が自ら運営する自立生活センターがつくられ、作業所は規模を拡大し、「施設から地域へ」が進められた。車いすの人は、JR中央線の駅にエレベーターを設置するよう求めて交渉した。

このとき障害者は、施設から出て元の家に帰るのではなく、自分の家に帰ることを望んだ。元の家とは、家族の家である。家族と同居して世話され庇護下に置かれるのではなく、ケアを受けながら自立して暮らしたい、と望んだ。

ケアを受けながら自立するとは、自立するためにケアを受けることでもある。自立とは、障害のある人が1時間かけて自分の力だけで着替えることではない。介助者の力を借りて10分で着替えて…

Magic Shieldsは転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア・マット「ころやわ」シリーズの個人向け製品として、自由に並べて手軽に設置できる工事不要の「ころやわDIY(ディーアイワイ)」をリニューアル発売した。 同製品は病院や特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの介護施設を中心にすでに1,000以上の施設に導入されている。...

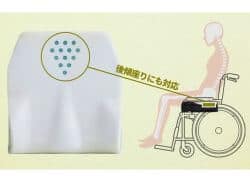

タカノはウレタン積層構造の車いす用クッション「タカノクッションS」を発売した。30年以上の車いす用クッション販売実績を持つタカノが、介護現場の声を基に従来品の「タカノクッションR」をリニューアルし、形状の見直し・新機能の追加などを行った。...

エヌ・デーソフトウェアとbrightvieは、両社の主力商品である介護業務支援ソフトウェア「ほのぼのNEXT」と、センサー情報一元管理システム「ケアデータコネクト」の連携を開始する。...

善光総合研究所は介護領域のデジタル中核人材の育成事業の一環として、介護テクノロジー活用の習得と実践のノウハウをオンラインで提供するe-learningプラットフォーム「SCOP learning(スコップ ラーニング)」のβ版(テスト版)を公開した。...

日本郵政と東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター、大塚製薬は、「運動による老化時計の制御」に関する共同研究の契約を締結した。 「DNAメチル化老化時計(老化時計)」を活用し、1人ひとりの「生物学的老化度」を科学的に可視化する。 血液からDNAを抽出し、加齢に伴うメチル化パターンを解析することで、被験者個々の生物学的老化度を測定する。...

■ワンストップの窓口

11月、国立市が実施する「シニアカレッジ」で講師を務めた。市民を対象に、高齢期の健康・福祉や国立市について学ぶもので、今年で10年目となる。

テーマは「保健・医療・福祉サービスの日欧比較」。私にとっても、久しぶりに日本の介護保険と外国の制度をじっくり考える機会となった。そこで、高齢者ケアの先進国として知られるデンマークの「生活支援法」を題材にした。

生活支援法は1976年に施行された。これにより福祉関係の法律が統合され、行政の窓口が一本化されたのだ。さまざまな困りごとをワンストップで解決するという、画期的な施策といえる。80年代前半にデンマークで社会大臣を務めたアナセン(アンデルセン)が、この施策の意義以下のように語っている。

「認知症で重度のリウマチ、目も耳も悪く、エレベーターのない集合住宅に住む高齢女性が、普通に生活を送るには、まず眼鏡や補聴器が必要。住宅改修や、ヘルパーによる家事援助、外出するための送迎サービスも必要」

「この人が自分だけで眼鏡や補聴器をあつらえ、住まいを改修し、ヘルパーを探すことは無理。こういう問題に1カ所で対応できる窓口が行政にあれば、非常に効率的で…

Magic Shields(静岡県浜松市)は転倒時の骨折リスクを軽減するマット製品「ころやわ」シリーズの最新作「ころやわマットⅢ(スリー)」の販売を開始した。 新製品は衝撃吸収レベルを担保しつつ、従来製品に比べ厚さを約25%、重さを約18%それぞれ軽減した。...

第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。

議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。

これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。

介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。

具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。

そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

1週間無料でお試し購読ができます 詳しくはここをクリック

新着記事は1カ月無料で公開

有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題

*1年間は1万1000円(同)

〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料

コラム一覧

アクセスランキング(2月2-81日)