2016年、還暦でここ北杜市に移住して始めた「だんだん会」。事業を開始して早7年、あっという間です。潤沢な資金があるわけではなく、ほとんど無一文で立ち上げ、みなさんからの寄付や基金、もちろん金融機関から融資も受けて何とかつないでいるところです。

■無我夢中で取り組んで

私自身がやりたかったことを事業にしたのではなく、地域に必要だけど不足していて、かつ私にできる事業やサービスを創り上げていくことの連続でした。結果的には…

2016年、還暦でここ北杜市に移住して始めた「だんだん会」。事業を開始して早7年、あっという間です。潤沢な資金があるわけではなく、ほとんど無一文で立ち上げ、みなさんからの寄付や基金、もちろん金融機関から融資も受けて何とかつないでいるところです。

■無我夢中で取り組んで

私自身がやりたかったことを事業にしたのではなく、地域に必要だけど不足していて、かつ私にできる事業やサービスを創り上げていくことの連続でした。結果的には…

■近年多発する水害

最近は豪雨災害の報道をよく目にするようになりました。今年の水害は沖縄に始まり、日本をほとんど縦断するようでした。10年に1回レベルとか、気象庁の記録にもない規模の災害が次から次へと起きています。

線状降水帯が九州各地から四国・中国・北陸と私の記憶では大雨災害の少ない東北の秋田にまで発生して、洪水やがけ崩れ・交通遮断・断水などインフラは壊滅状態です。医療機関も洪水被害に遭い、患者が転院せざるを得ない状況になっています。

男鹿半島と秋田市を結ぶ幹線道路沿いにある友人の薬局が、床上浸水してしまって大変なことになっていると連絡がありました。友人や家族の無事は確認でき…

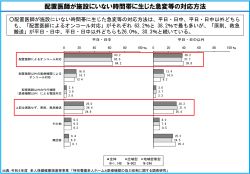

8月7日、第221回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に向けて施設系サービスなどについて議論した。

議論の対象は、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、特定施設入居者生活介護の4類型。それぞれについて前回報酬改定の内容や…

タカノ(長野県宮田村)は障害児の入浴介助の負担を軽減する子ども用シャワーチェア「SOCOTTO(ソコット)」を発売した。

防水加工のポリウレタンクッションが優しく体を支え、メッシュを使わないシートなのでカビの発生を抑えることができる。

仙台市の「うちケア訪問看護リハビリステーション」と「訪問看護ステーションピースコネクト」は8月4日、業務提携したことを発表した。 訪問看護ステーションと病院や施設間で提携する例は多いが、訪問看護ステーション同士の提携例は少ないという。...

中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は8月2日、診療報酬改定DXの一環として、診療報酬改定の施行時期を現在の4月から6月に2カ月後ろ倒しをする厚労省案を了承した。薬価改定については現行のまま4月からの施行となる。...

6月、ベルリンとパリを訪れ、ドイツの家庭医制度とフランスの主治医(かかりつけ医)制度の現場を見せてもらった。どちらも、2000年代に特定の医師を家庭医/主治医とする制度を導入している。

税財源で運営されるNHSのもとでGPが定着するイギリスと異なり、独仏の公的医療制度は保険方式であることから、わが国のかかりつけ医のあり方にも示唆を得られると考えられる。以下は、私が現地で聞いた話と、それに基づく考察である。

家庭医が配置されるドイツ

ドイツの制度では、家庭医は自由開業できず、おおむね人口1600人に1人の割合で配置される。家庭医は幼児から高齢者まで診るので…

中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は7月26日、診療報酬改定に向けた感染症対策などについて議論した。 医療法と感染症法の改正により、医療計画の記載事項に新興感染症への対応に関する事項が追加され、平時に都道府県と医療機関との間で機能・役割に応じた協定を締結することになった。...

■フレイル予防というミッション

髙橋 介護保険ができた2000年当時と比べて長寿化が進み、介護予防に加えてフレイル予防という概念が定着しています。辻󠄀さんはフレイル予防推進にかかわっていますね。

辻󠄀 フレイルとは加齢に伴う虚弱のことですが、これは老いに伴う現象であって病気ではない。もちろん病原性のフレイルもあります。例えば脳卒中を起こして、まひが残るなど心身の状態が落ちるのも、フレイルです。糖尿病も、フレイルを進行させる要素です。

でも、フレイルの根本は、老いたら弱るという自然現象なんですね。この領域には生活習慣病のように特効薬はありません。ただし、フレイルの段階だと、高齢者自身の一定の行動変容だけで進行を遅らせたり、軽減させたりできるという可逆性があります。

髙橋 高齢者が亡くなるまでの経過は、辻先生の同僚であられた秋山弘子東大名誉教授の論文で指摘されているとおり、その要因によって大きく3パターンに分かれますね。日本人の死因1位であるがんは…

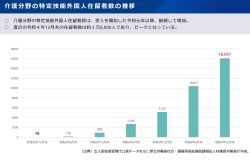

7月24日、厚生労働省社会・援護局の「第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」が開催され、検討会の検討事項を確認した。

わが国では生産年齢人口が減少局面に入り、多くの産業で人材不足が顕在化している。介護分野では特に顕著で、介護保険制度の存続を危ぶむ声が出るほどの事態となっている。

外国人の受け入れも進み、介護人材については…

1週間無料でお試し購読ができます 詳しくはここをクリック

新着記事は1カ月無料で公開

有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題

*1年間は1万1000円(同)

〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料

コラム一覧

アクセスランキング(2月16-22日)