MICIN(東京都千代田区)は国立がん研究センター東病院と、大腸がん患者の術後の早期回復を目指し、PHRを活用した周術期管理アプリを用いた探索的臨床研究を開始した。 PHRとは患者が自らの医療・健康情報を収集し一元的に保存する仕組みのこと。 両者はこれまで大腸がん患者の周術期管理アプリの開発に向けた共同研究を進めてきた。...

MICIN(東京都千代田区)は国立がん研究センター東病院と、大腸がん患者の術後の早期回復を目指し、PHRを活用した周術期管理アプリを用いた探索的臨床研究を開始した。 PHRとは患者が自らの医療・健康情報を収集し一元的に保存する仕組みのこと。 両者はこれまで大腸がん患者の周術期管理アプリの開発に向けた共同研究を進めてきた。...

宇都宮宏子さんの連載「おうちへ帰ろう」は、前回配信で終了し、今回から、宇都宮さんが地域包括ケアを縦横に語る不定期連載となります。「これからは地域のプレイヤーを見つめたい」は、上・中・下の3回、お届けします。

これまで私は、ひとりでも多くの高齢者が住み慣れたわが家で人生をまっとうできるように、病院からの在宅移行支援に軸足を置いて、医療や介護の専門職と一緒に考え、その手助けをしてきました。

「医療と介護2040」の連載でも触れたように、独立する前は大学病院で在宅医療移行支援に携わっていて、「宇都宮宏子オフィス」を立ち上げたのは2012年。昨年、10周年を迎えました。

2020年春、新型コロナの流行が始まって緊急事態宣言が出され、病院や在宅や介護の現場や療養する本人・家族、そして私の仕事も、さまざまに影響を受けました。

あれから3年。一時期は嘘のように人通りが途絶えた京都の街も、少しずつ、日本人観光客が戻り、外国人観光客が増え始め、賑わいを取り戻してきています。私も以前のように、研修や講演で全国各地を訪れるようになりました。

地域包括ケアシステムは「住み慣れたわが家で人生をまっとうする」ことを実現するためにあると思っています。

「わが家」が「地域」に置き換わってもいいんですけど、要はエイジング・イン・プレイス。その実現のためには、在宅ケアサービスの充実だけじゃなく、地域性や家族や、さまざまな課題をクリアしないといけません。

その課題の中でも、私は病院のあり方が難題と思っていました。病院という空間があまりにも“治す医療”から転換できずにいる、と感じていたのです。在宅移行支援に軸足を置いたのは、そのためです。

■ケアマネから病院への情報提供加算、要件変更の意味

在宅移行支援という仕事をずっとやってきて、1つの節目になったと思うのは、2018年度の診療報酬・介護報酬同時改定です。この同時改定は、病院が変わる転機となりました。

まず介護報酬改定では、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)に対して、利用者の入院後3日以内に、どんな方法であれ病院に情報提供することに加算をつけました。

ケアマネジャーが病院に情報提供するとつく加算の要件は、従来は「7日以内に、医療機関を訪問して持っていく」でしたが、期限を短縮し提供方法の縛りをなくしたのです。

改定前、「ケアマネジャーは入院時情報提供書を1週間以内でいいから、病院に直接持っていきましょう」だったのが、「faxでもいいから3日以内に送ってよ」となった。

その3日っていうのは、受療した後の生活がその前と変わりそうな人や…

ケアマネジャーや居宅介護支援事業所をめぐりさまざまな課題や方向性が示されているが、現役のケアマネはどう見ているのか。東京都内の事業所に勤める3人に聞いた。

■「ケアプランこきん」の高見澄子さん、有薗智保さん

主任ケアマネジャーの高見澄子さんとケアマネジャーの有薗智保さんは、小金井市の「ケアプランこきん」に勤務している。同事業所の特徴は訪問看護ステーション「国立メディカルケア」に併設された居宅介護支援事業所であること。

このため、医療依存度が高かったり、末期だったりといった利用者を紹介されるケースが多く、看取りを行う場合にも「医療職が身近にいるので対応しやすい」(高見さん)そうだ。

医療・介護連携という点では、さらに入院時情報連携加算に関して「早急に書類を作成し、プランを添付して送る」(有薗さん)ようにしている。ケアマネは加算を付ける機会が少ないことに加え、3日以内に情報を提供すれば、より点数が高いⅠを算定できるからだ。

退院後はプランを病院に送ることしているが、提供した情報がうまく活用されているかは疑問である。

2人はどのような経緯でケアマネジャーになったのだろうか。高見さんはヘルパーとしてデイサービスや障害者の訪問介護などさまざまな施設で働いた後、正社員として大手の訪問介護のサービス提供責任者となった。

介護保険制度の創設に伴い、ケアマネジャーとともに計画の立案などを行っているうちに興味を持ち、2005年にケアマネの資格を取得した。

管理職として東京全体の居宅介護支援事業所を取りまとめていた間に主任ケアマネの資格を取った。そのころ医療との連携の重要性を知りいろいろな勉強会に出る中で、より医療と近いところで働きたいと考え、現在の職場に転職した。

一方、有薗さんは介護福祉士として大手のデイサービス部門で働いていた際、相談員になることを希望し、ケアマネジャーの資格を取ればなれるかと考え、2018年に資格を取得した。

結局、相談員にはなれず、ケアマネが足りないということでグループの居宅介護支援事業所でケアマネの業務に就いたものの、多い時には46~47件も担当させられるなど大変な職場だったため、こきんに移った。現在は34~35件程度を担当しているため、無理なく業務をこなせるとのこと。

■虐待のケースの依頼が増加

ケアマネジャーのなり手が少ないことについては、仕事が大変な一方で、収入が介護現場の職員に比べ少ないことが指摘されている。

職務の大変さについて、ケアマネに関して20年弱の経験を持つ高見さんは、書類作成の多さに加え、絶えず加算が変更されるので、それについていくことが一苦労だと指摘する。

有薗さんはそれに加え、独居で認知症だったり、経済的な問題を抱えていたり、家族関係に課題があったりといった、どこの事業所でもある難しいケースに加え、家庭内で虐待が増えていることを挙げている。

ケアプランこきんには主任ケアマネジャーが2人いることから虐待のケースの依頼が多いのだ。言葉の暴力だけという場合もあるものの、5人のケアマネは…

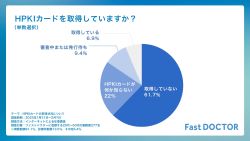

ファストドクターが自社のプラットフォームに登録している勤務医を対象に実施した「HPKIカードの取得状況と普及方法の把握」に関する調査によると、電子処方箋を取り扱うためのHPKIカードの取得率は約16%にとどまっていることが分かった。...

2022(令和4)年度の診療報酬改定で導入されたリフィル処方箋が、医師の負担軽減につながると期待されることが厚生労働省の調査で分かった。 この調査は中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)診療報酬改定結果検証部会が行ったもので、次期診療報酬改定の基礎となる。...

介護現場の人手不足が言われるようになって久しいが、介護保険制度の中で重要な役割を果たしているケアマネジャーのなり手が減っているにも関わらず、国の審議会などでなぜか大きな問題として取り上げられていない。なぜケアマネが不足しているのか。東洋大学 ライフデザイン学部生活支援学科の高野龍昭准教授に聞いた。

■給料が上がらないのに責任が重く

――ケアマネジャー不足をどう見ますか。

高野 私がケアマネジャーをやっていた2000年代前半ぐらいは、夜勤がない上に給料は高く、責任を持った仕事ができるということで、介護職員のキャリアアップの1つのルートとしてケアマネがありました。

今は、給料は上がらないのに責任がすごく重くなってきた。一方で介護職員の給料が改善され、ケアマネと介護職員の収入が肩を並べるようになっています。こうしたことから、ケアマネのなり手が少なくなってきたということではないでしょうか。

2018年に受験資格が変更されたことで、受験者数も合格者数も急減しました。その後、合格者数は増えたり減ったりしているものの、2017年に比べると、現在は4分の1ぐらいに減っています。

それなのに、国はケアマネジャーの激減に対し、あまり危機感を持っていないようです。しかし、福祉分野の職業紹介やマッチングを行っている中央福祉人材センターのデータによると、去年10月のデータでは、有効求人倍率は介護職が4.85倍、ホームヘルパーは6.25倍です。

このため、介護職やヘルパーの人材が不足していると言われているのですが、実はケアマネジャーも3.68倍と高い。人材不足が喧伝されている保育士ですら3.55倍ですから、それと比べればケアマネの人材不足も大きな課題なのに、国で議論しないのが疑問です。

――なぜなのでしょう。

高野 もともと給料がちょっと良かった、というイメージに引きずられているのかもしれません。ヘルパーの高齢化が言われて久しいのですが、ケアマネジャーも平均年齢はヘルパーと同じくらいの水準となっています。

今から10年後ぐらいのケアマネジメントを考えた時に、若い人がもっと入ってくるような仕組みを作っていかないとまずいことになるでしょう。

――主任ケアマネジャーの不足も問題です。

高野 前回の制度改正で、基本的に居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネジャーでなければならなくなりました。ただ、主任ケアマネになるためには…

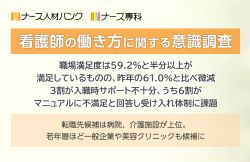

エス・エム・エスが全国の看護師1万9335人を対象に実施した「看護師の働き方に関する意識調査」によると、転職先の候補としては、全年齢で病院・介護施設・クリニックが上位となった。 年齢層別の集計では21歳から50歳までは病院、51歳からは介護施設が最多となった。21歳から30歳までは一般企業や美容クリニックが転職先候補として上位に上がっている。...

日本財団が実施した「第2回日本財団みらいの福祉施設建築プロジェクト」で3事業への助成が決定した。 同プロジェクトはデザインやクリエイティブの力で、福祉施設を地域に開かれた魅力ある場所とするもの。...

96年度の1回目、97年度の2回目は参加自治体数が限定されていたので、武蔵野市が参加したのは、3回目、98年度のモデル事業からです。

97年度当時、武蔵野市の高齢者福祉分野の職員は要介護認定に向けたモデル準備の実務より、介護保険法案の根幹にかかわる課題への批判やブックレットの編集・作成に追われていたというのが実情です。

ただし、隣接する保谷市(現・西東京市)が1・2回目のモデル事業に参加していたので、その認定調査や認定審査会を視察・傍聴し、情報共有していました。武蔵野市に専任の介護保険担当が新設されたのは98年4月でした。そのうえで98年度モデル事業に臨んだのです。

■要介護認定の準備が最大の山場

要介護認定の結果は、サービス給付に直接リンクします。だから被保険者にとって要介護認定は、自分がどれぐらいのサービスを受けられるかを左右する、重要な判定です。

保険者となる市町村にとっても、実務的な労力を最も必要としたのは要介護認定の準備でした。“本番”のための準備認定が始まるのが99年10月で、モデル事業の実施時期はそのほぼ1年前、98年9月末~11月末です。職員は多忙を極めました。

モデル事業では、市内の65歳以上の高齢者107人(当時の在宅サービス受給者57人と施設サービス受給者50人)に対して要介護状態を判定します。判定の流れは、初めに調査員による介護認定調査を行い…

中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は3月8日、塩野義製薬の新型コロナ経口薬「ゾコーバ」への公的医療保険の適用を承認した。 対象疾患と投与対象患者の類似性から、既存の新型コロナ経口薬の「ラブゲリオ」と抗インフルエンザ経口薬の「ゾフルーザ」を比較薬とし、2剤の平均値に有用性加算を適用した結果、1錠約7407円となった。...

1週間無料でお試し購読ができます 詳しくはここをクリック

新着記事は1カ月無料で公開

有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題

*1年間は1万1000円(同)

〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料

コラム一覧

アクセスランキング(1月5-11日)