7月24日、第220回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に向けて訪問系サービスなどについて議論した。...

7月24日、第220回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に向けて訪問系サービスなどについて議論した。...

Magic Shields(静岡県浜松市)は、高齢者の転倒骨折リスクを低減する床「ころやわ」の新製品の受注販売を8月1日から開始する。

医療・福祉施設のベッドサイドで、必要な時だけ持ち運んで使う。従来品に比べ薄さを2分の1(厚さ1.2cm)にしたことで、職員の持ち運び負担を軽減した。

介護保険法が1997年(平成9年)に成立し、制度が始まったのは2000年。保険者となった自治体はその間、これまで笹井さんが語ったように、要介護認定モデル事業や住民への説明など、広範に及ぶ準備作業を進めた。そして武蔵野市は国に対しても積極的に意見し、制度の改善に一役買っていた。

ところが制度スタートを目前に控えた1999年、施行延期や保険料徴収の凍結といった提案が中央の政治家から次々となされる。99年10月、自民党政調会長だった亀井静香氏が施行延期を唱え、「カメカゼが吹いた」と揶揄されたことも記憶に残る。

家族介護者への現金給付案も登場し、施行直前になって事態は混迷した。当時は連立政権の顔ぶれがコロコロ変わり、介護保険制度が“政争の具”とされた感がある。

こうした動きに対して6月に全国町村会が「介護保険制度に関する緊急要望」を発表、「介護保険法の定めによる明年(2000年)4月に、全国2,558町村すべてが…

テクノホライゾン(名古屋市南区)とグッドツリー(仙台市)は、それぞれが提供する「睡眠見守りシステム みまもり~ふ」と「クラウド型介護ソフト ケア樹」のデータ連携を開始した。...

■地域包括ケアの各システムのモデルがない

髙橋 2022年3月、「地域包括ケア」の生みの親かつ名付け親である山口昇医師が逝去されました。90歳でした。

山口先生は今から50年近く前、御調国保病院(現・公立総合みつぎ病院=広島県尾道市。当時は御調郡御調町)で「寝たきり老人ゼロ作戦」を始め、その一環として「医療の出前」を実施したことでも知られています。

そして2023年は、介護保険の創設に尽力された池田省三氏の没後10年です。池田氏は介護保険について、創設後も発言し続けましたが、その主張は常にデータに裏打ちされていました。

高齢者ケアに大きな足跡を残したお2人を思い出し、時の流れを感じます。今の地域包括ケアシステムについて、辻󠄀先生はどう見ておられますか。

辻󠄀 地域包括ケアシステムの概念が国の政策の舞台に現れたのは、2003年の厚労省の高齢者介護研究会の報告書です。

そして法律上、その考え方が介護保険法の条文に加えられたのは、2011(平成23)年改正で、2014年の医療介護総合確保推進法で地域包括ケアシステムの定義が法律上なされ…

ドクターメイト(東京都中央区)が提供する「夜間オンコール代行サービス」のオンコール受け付け数が6月に3万件を突破した。 同サービスでは、全国の入居型介護施設の夜間オンコールの対応を、施設看護師に代わって代行する。...

中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は7月12日、来年度の診療報酬改定に関する検討項目のうち、在宅医療について厚労省が論点を示し、委員が意見を述べた。 論点として挙げられたのは、訪問診療・往診、訪問看護、歯科訪問診療、訪問薬剤管理、訪問栄養食事指導の各項目である。...

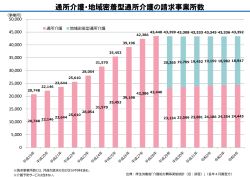

第219回社会保障審議会介護給付費分科会が7月10日に開催され、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に向けて通所サービスなどについて議論した。...

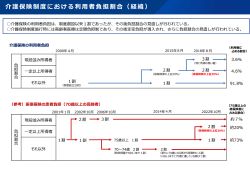

7月10日、第106回社会保障審議会介護保険部会が開かれ、「第9期介護保険事業計画の基本指針」「給付と負担」などについて議論を行った。...

厚生労働省の2022年国民生活基礎調査よると、65歳以上の高齢者世帯は1693万1000世帯で全世帯の31.2%を占めた。 このうち単独世帯が873万世帯で、全体の 51.6%と半数以上を占め、夫婦のみの世帯は756万2000世帯(同 44.7%)だった。高齢者の単独世帯が5割を超えたのは、1995年の第4回調査以降初めて。...

1週間無料でお試し購読ができます 詳しくはここをクリック

新着記事は1カ月無料で公開

有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題

*1年間は1万1000円(同)

〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料

コラム一覧

アクセスランキング(2月16-22日)