第124回社会保障審議会介護保険部会が9月8日に開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」などが議論された。

具体的な内容は、これまでの同部会での議論を踏まえた以下の6項目で、②~⑥は中山間・減少人口地域でのサービス提供体制の維持・確保についての提案である。

①地域の類型の考え方

②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み

③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み

④介護サービスを事業として実施する仕組み

⑤介護事業者の連携強化

⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用

①地域の類型の考え方は、全国を「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」の3つに分類し、状況に応じたサービス提供体制を構築していくことが重要、とする。「中山間・人口減少地域」についてはサービス提供の維持・確保を前提として新たな柔軟化のための枠組みを設けることを提案する。

②では、とりわけ中山間・減少人口地域では専門職の確保が困難で人員基準を満たせず、サービス提供体制の維持・確保が難しいと指摘する。同地域では今後、人口減少がさらに進むため、地域の介護事業者や関係職種間で連携しながら必要なサービスを受けられる体制を引き続き維持・確保できるよう、特例介護サービスの枠組み拡張を提案する。

その1つはサービス・事業者間での連携を前提に、管理職や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和である。さらに、同地域の訪問系サービスへの「地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み」の導入も提案する。

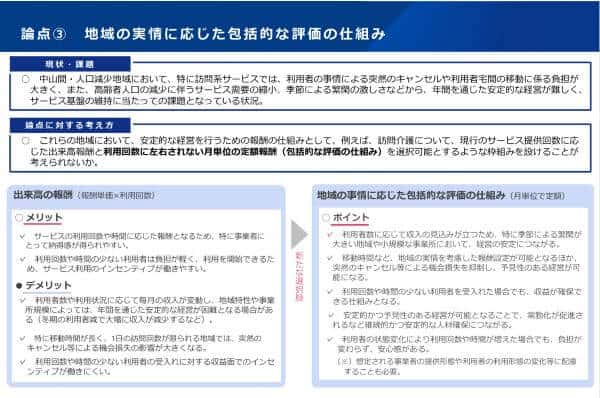

③はこの仕組みの内容で、同地域の訪問介護に出来高報酬と「利用回数に左右されない月単位の定額報酬(包括的な評価の仕組み)」を選択可能にする枠組みを設ける、というものだ。

④は中山間・減少人口地域でもサービス提供体制を維持・確保するため、市町村が介護保険財源を活用し、給付に代わる新たな事業(新類型)として介護サービスを実施する仕組みの提案である。

⑤は中山間・減少人口地域において、法人や介護事業所が都道府県や市町村と連携しながら中心的な役割を果たす仕組みが有効ではないかと提案する。

⑥は中山間・減少人口地域の既存資源を有効活用するため、国庫補助で取得・改修した介護施設を別の用途に供する場合に、一定範囲内で国庫納付を免除する特例の提案である。

これらが中山間・減少人口地域に限定しての提案であることに対して、委員から「質が担保できるか」「質の差を生じさせてはならない」「やがてこれらが一般化するのでは」などの指摘がなされた。

③訪問介護の報酬を「出来高/定額」の選択とする案については、「事業所は高い収益を得られる方を選ぶ。利用者不在となるのでは」との懸念が出された。