第125回社会保障審議会介護保険部会が9月29日に開かれ、「地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保」などが議論された。

具体的な論点は①地域包括ケアシステムの実現・深化に向けた支援体制の整備、②医療介護連携の推進、③持続可能性の確保、の3点。

事務局は①について、地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制の構築が重要、との前提で、地域の性格によって課題を以下のように位置づけた。

中山間・人口減少地域…サービス基盤の維持・確保

都市部…新たな事業者や人材の持続的な確保

一般市等…前2者それぞれへの対応

そのうえで中山間・人口減少地域では、前回の部会で議論されたサービス提供体制の確保のための方策について、介護保険事業計画に反映することが重要、との方向性を提示する。

さらに、高齢者向け住まいについては、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の議論もふまえ、介護保険部会で議論して整理する。介護予防や人材確保、生産性向上に関する事項も含めて今後の部会での議論をふまえて整理する。

こうした中長期の地域課題について、市町村を越えた広域的な議論をする仕組みや、検討・議論に資する事項の提示や情報の提供を行う。

②については、2040年に向けて地域における人口構造の変化に伴う医療・介護需要の変化や、現在の医療・介護の提供体制の状況とその活用について組み合わせて考えていくことが重要、とする。医療・介護資源の状況を地域ごとに見える化し、分析し、今後どう取り組むべきか考察する。

そのため第10期介護保険事業計画では、慢性期の患者について、患者像が一部重複する者を対象とするサービス(療養病床・在宅医療・介護保険施設)が具体的にどのように受け皿となっていくかの検討、医療機関との連携ができていない高齢者施設へのマッチング、について、医療介護総合確保方針に基づく議論の対象とする。

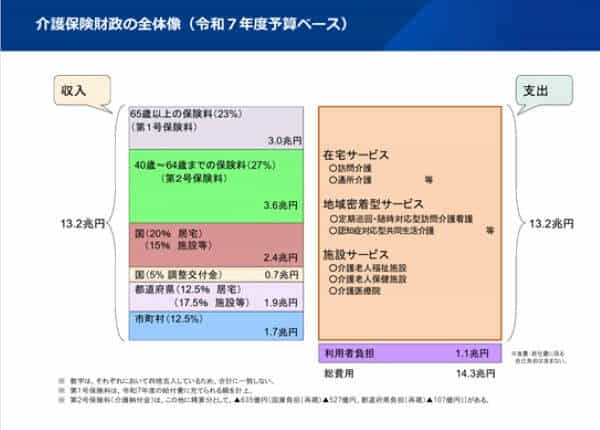

③持続可能性の確保とは、介護保険制度の見直しである。これは「給付と負担」「ケアマネジメントに関する給付の在り方」「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」「被保険者・受給者の範囲」といった、2022年12月に介護保険部会がまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」での課題が議論される。

第125回社会保障審議会介護保険部会「資料1(参考資料)」より

「意見」では、それぞれの課題について、結論を得る時期を以下の通り明記している。

「給付と負担」のうち1号保険料の負担については、「次期計画(=第10期)に向け保険者の準備期間等を確保するため、早急に結論を得る」。現役並み所得(=3割負担)・一定以上所得(=2割負担)の判断基準については、前者は「引き続き検討」、後者は「次期計画に向けて結論を得る」。多床室の室料負担についても「次期計画に向けて結論を得る」。

「ケアマネジメントに関する給付の在り方」は「第10期計画期間の開始(=2027年4月)までに結論を出すことが適当」。「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」も「第10期計画期間の開始までに結論を出すことが適当」。「被保険者・受給者の範囲」は、第2号被保険者の対象年齢引き下げについて、「引き続き検討」。

この方針に沿って、これから部会での議論が展開される予定だ。ケアマネジメントに関する給付とは、つまり、ケアプランを有料化するかどうか。軽度者への生活援助サービスとは、総合事業の対象を要介護1・2の人に拡大するか。給付と負担を含め、これまでも賛否両論がぶつかってきたテーマについて、いよいよ部会での議論が始まる。