第129回社会保障審議会介護保険部会が11月20日に開かれ、「介護保険制度に関するその他の議題」「持続可能性の確保」などが議論された。

「持続可能性の確保」の内容は

●1号保険料負担の在り方

●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準

●ケアマネジメントに関する給付の在り方

●軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方

●被保険者範囲・受給者範囲

●金融所得・金融資産の反映の在り方

など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。

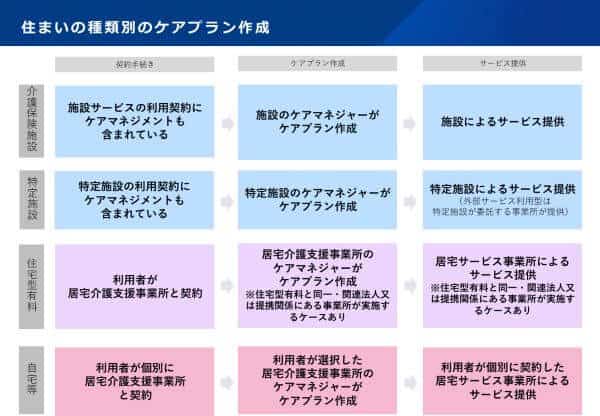

ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。

住宅型有料は利用者の住まいだが、ホームを運営する法人と同一または関連する法人の居宅介護支援事業所がケアプランを作成し、サービス提供内容に関与しているケースがある、と指摘される。事実上、施設サービスや特定施設のケアマネジメントと同じであり、利用者負担を求めるべきでは、との考え方である。

社会保障審議会介護保険部会(第129回)資料2より

軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方とは、要介護1・2の者の生活援助サービスを総合事業に移行するかどうか、であある。2022年12月に同部会がまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」には賛否両方の意見が併記されている。ケアマネジメント有料化と同様、賛否がくっきり分かれる論点だ。

総合事業は現在、2024年に地域支援事業実施要綱が改正されるなど見直しの途上だ。さらに要介護1・2に認知症の人も含まれることから、専門職の関わりが薄くなる総合事業に移行することへの懸念が根強い。

このことから、専門職と地域の支え合いの仕組み(すなわちインフォーマルな支援)の連携の取り組みを含めた総合事業の実施状況や、市町村の意向、利用者への影響を踏まえて引き続き包括的に検討を行うという。