厚生労働省は介護現場での認知症への対応力を強化するため、介護に直接携わる職員のうち、無資格者に対して認知症基礎研修の受講を義務付ける方針を示した。

2021年の介護報酬改定に向けて議論を行っている、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護給付費分科会の11月5日の会合で提案し……

内視鏡検査用防護用具を開発 オリンパス

オリンパスは内視鏡検査・手術で、新型コロナウイルスなどの感染リスクを低減する内視鏡検査用防護用具を開発した。 今回開発したのは内視鏡挿入口付きマスク、内視鏡操作部を覆うためのカバー、 鼻・咽喉頭の内視鏡検査での使用イメージ...

第3回 自治体間格差の中での介護保険事業計画

■地域資源をマネジメントするための計画へ

行政の介護・高齢者部門では、現在、第8期介護保険事業計画(以下、事業計画)の策定がすすめられています。来春から3年間の介護保険給付及び地域支援事業の事業量を見定め、保険料を計算するための計画です。

介護サービスの量的見込に偏りがちだった事業計画でしたが、第6期(2015~2017年度)からは、専門職資源の質的なつながりを目指す「在宅医療・介護連携推進事業」や、地域の多様な資源の発掘・開発といった「生活支援体制整備事業(地域づくり)」の戦略も盛り込まれるようになり、別名として「地域包括ケア計画」とも呼ばれています。

介護保険が始まった20年前は、どの自治体も初めての計画策定に試行錯誤を繰り返したものですが、近年は、保険料推計の手法の確立などもあり……

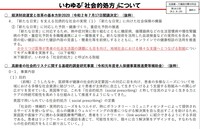

疾病の社会的要因重視には大賛成。 しかし、日本での「社会的処方」制度化は 困難で「多職種連携」推進が現実的だ(下)

二木 立(日本福祉大学名誉教授)

■日本の地域包括ケアと地域共生社会

日本では、疾病の社会的要因にストレートに取り組む動きは、まだ、ごく一部の医師・医療機関に限られています。しかし、私は、2000年前後から全国で草の根的に行われるようになり、厚生労働省も積極的に後押している「地域包括ケア(システム)」の先進事例で、患者・障害者が抱える社会的問題の解決に積極的に取り組んでいることに注目すべきと思います。その鍵が多職種連携であり、ソーシャルワーカーが「医療と社会(福祉)」をつなぐ上で大きな役割を果たしています。

地域包括ケア(システム)の構成要素は法的には……

疾病の社会的要因重視には大賛成。 しかし、日本での「社会的処方」制度化は 困難で「多職種連携」推進が現実的だ(上)

二木 立(日本福祉大学名誉教授)

■はじめに-疾病の社会的要因の重視には大賛成

私は、「社会的処方」導入・制度化論者が強調している疾病・健康の社会的要因(以下、疾病の社会的要因)の重視には大賛成です。なぜなら、私は元リハビリテーション専門医で、「障害者の全人間的復権」(上田敏氏)を目標とするリハビリテーション医学では、伝統的に、障害の医学的側面だけでなく社会的側面も重視してきたからです。

2001年のWHO(世界保健機関)総会で採択された「ICF(国際生活機能分類)」の大きな特徴は、生活機能の評価に「環境因子」という観点を加えたことです。環境因子は「人々が生活し、人生を送っている物理的な環境や社会的環境、人々の社会的な態度による環境を構成する因子」と定義され……

薬では治せない孤立という現代病

西智弘 川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター

■「私なんていつ死んでもいい」

58歳のタカダさんは、胃がんの手術を受けた後、腫瘍内科外来に紹介されてきた。手術後の再発を予防すべく、抗がん剤による術後補助療法を受けるためだ。

医師が抗がん剤治療の内容について一通り説明したあと、タカダさんに

「何か、説明の中でわからなかった点はありますか?」

と尋ねるが、タカダさんは浮かない顔で、

「いえ、別に…」

と答えるだけだった。

「抗がん剤治療について不安がありますか? それとも本当は治療をあまり受けたくないとか…」

あまりにもタカダさんが心ここにあらずという感じだったため……

移動距離を手軽に集計 訪問介護向け機能開発

九州工業大学発スタートアップのAUTOCAREは、訪問介護事業者がソフトウェアをインストールすることなしに、手軽でシンプルに移動距離を集計できる「移動距離らくらく集計システム」を開発した。北九州市で480人以上のヘルパーを抱える北九州福祉サービスに試験導入し、効果を検証する。...

介護事業の収支差率が悪化 社保審分科会

厚生労働省の介護事業経営実態調査で、昨年度の介護事業の収支差率が全サービス平均で2.4%だったことが分かった。前年度の3.1%に比べ0.7%低下した。

10月30日に開催された社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護給付費分科会で報告された。同調査は介護報酬改定の基礎資料とするために行うもので、今回の調査は……

第3回 後期高齢者の窓口負担2割への引上げ問題(下)

■厚生労働省が示す「機械的選択肢」

この議論の判断材料として、厚生労働省は11月19日の医療保険部会で「所得基準として考えられる機械的な選択肢」として5つの選択肢を示した。次の5つの選択肢である。

①介護保険の2割負担の対象者の割合(上位20%)と同等(本人収入240万円以上)、後期高齢者に占める割合では上位20%(現役並み区分を除くと13%)、対象者数:約200万人

②現行2割負担である70~74歳の平均年収額(約218万円)を上回る水準、上位25%(現役並み区分を除くと18%)、対象者数:約285万人

③平均的な収入で算定した年金額(単身:187万円)を上回る水準……

団地建替創出用地に障害者福祉施設 JKK東京

JKK東京(東京都住宅供給公社)が旧向原住宅(板橋区)の団地建て替えで創出した用地に11月1日、障害福祉サービス事業所「サポートハウスココロネ板橋」がオープンする。...

1週間無料でお試し購読ができます 詳しくはここをクリック

新着記事は1カ月無料で公開

有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題

*1年間は1万1000円(同)

〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料

【アーカイブ】テーマ特集/対談・インタビュー

コラム一覧

【アーカイブ】現場ルポ/医療介護ビジネス新時代

アクセスランキング(1月12-18日)

- 1位