インタビュー 中野智紀さん(東埼玉総合病院地域糖尿病センター長)

■伴走すること自体が支援に

――支援の方向性が健康を目的として縛られるとは、どういうことでしょう。

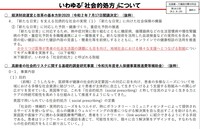

社会的処方が制度化されると、社会保障制度というものが功利主義の立場をとっているため、健康を目的とせざるを得ません。しかし、健康は広い概念ですから、何らかの代理目標かパラメーターを放棄しなければなりません。これが支援の方向を限定してしまいます。

生活問題、すなわち生きる苦しみには、健康だけでなく複雑な要素が複合的に関わります。ほつれた糸を解いたらまた別の所がほつれ、そこを解く…といった繊細な作業の繰り返しです。もし生活問題を解決したと思っているなら、それは……