軽度認知障害(MCI)から認知症への移行や認知症の進行を遅らせるには、認知症の疑いのある人、あるいは認知症の人に、早い段階で支援を行うことが重要だ。その取り組みを行うのが全国の自治体に設置されている「認知症初期集中支援チーム」である。東京23区内の年間支援数が、自治体によってかなり差がある中、世田谷区では年間100件以上の支援を実施し、そうした人たちの早期診断・早期対応につなげている。

区内28カ所のセンターに支援の窓口

世田谷区の人口は今年4月1日現在約92万6000人で、65歳以上人口は約19万人。ただ、高齢化率は20.57%で全国平均の29.0%に比べれば低い。都心に近く、流出入率の高い20~30代の単身世帯が多いためだ。介護保険の要支援・要介護者数は4万2808人で、そのうち認知症高齢者数は2万5781人である。

高齢化率は低いものの、いくつかの県を上回る人口の多さと、東京・多摩地域屈指の商業都市である立川市の全人口に匹敵する高齢者数に対応するため、世田谷区では区内を5つの地域に分けて総合支所を設け、さらに各地域を分割した28地区すべてに地区行政の窓口である「まちづくりセンター」を設置している。

同センターの建物には「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」と社会福祉協議会の地区事務局も入っており、3者が連携して区民の困りごとなどに対応してきた。

2022年度からは、この3者に児童館が加わり「毎月開催する4者連携会議で地区の課題を把握・共有し、地域包括ケア地区展開として地域づくりを行っている」(世田谷区高齢福祉部介護予防・地域支援課課長の横尾拓哉さん)。

介護予防・地域支援課の(左から)北畠たまみさん、横尾拓哉さん、笹原知美さん

この連携は認知症初期集中支援チームの活動にも貢献している。同課係長の北畠たまみさんによると「例えば、まちづくりセンターのミニコミ誌作成の委員だった人が日時や会場を頻繁に間違えるようになったとか、社協のサロンに定期的に参加していた人が会場までたどり着けなくなったとか、帰り道で迷うようになったなど、まちづくりセンターや社会福祉協議会の活動で気になった情報をあんしんすこやかセンターに伝えることで、初期集中支援の対象者の発掘につながる」からだ。

認知症初期集中支援事業

認知症初期集中支援事業は国の「認知症施策5カ年計画(オレンジプラン、2013~17年度)」で打ち出され、制度化に向け13年度から全国の14自治体でモデル事業を開始した。世田谷区は東京都で唯一の自治体として参画し、モデル事業の段階から国と連携して取り組んできた。

同事業では、在宅で生活している概ね40歳以上の認知症の人(疑いを含む)と家族を対象に、認知症初期集中支援チームが原則6カ月間、定期的に家庭を訪問する。

この間に、認知症に関する正しい情報を提供したり、認知症の進行や介護に関する心理的負担の軽減を図ったり、適切な医療や介護サービスにつなげたりすることで、在宅療養を続けることを目的としている。

同チームは保健師や看護師、医師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などの専門職で構成される。世田谷区では「世田谷区立保健医療福祉総合プラザ」に2020年に開設された「世田谷区認知症在宅生活サポートセンター」内に拠点を置き、活動している。

世田谷区立保健医療福祉総合プラザ

ちなみに、同サポートセンターでは家族向け講座の実施や家族会の運営支援などの家族サポート、区民・関係機関への普及啓発・情報発信、在宅支援に関する技術支援・連携強化、あんしんすこやかセンター向けの研修や世田谷版認知症サポーターの養成など、認知症初期集中支援だけでなく認知症に関連する幅広い取り組みを行っている。

認知症初期集中支援チームの具体的な活動としては、まずあんしんすこやかセンターに本人や家族から相談があったり、民生委員や銀行・郵便局などから連絡があったり、4者連携会議からの情報提供があったりして、認知症の疑いがある人を把握すると、あんしんすこやかセンターの職員が家庭を訪問して生活状況などを確認する。

本人または家族が初期集中支援を受け入れることに同意すれば、あんしんすこやかセンターの担当者1人と支援チームの担当者1人の計2人が訪問し、どのような支援が必要か本人や家族から丁寧に話を聞く。

同チームには、常勤・非常勤あわせて現在22人のさまざまな専門職が在籍しており、あんしんすこやかセンターの担当者とサポートセンターの看護師・保健師・精神保健福祉士・作業療法士の4職種のうちの1人が担当となる。

訪問後、チームの会議が開催される。ここには22人のうち担当者を含む3人が出席し、今後どのような支援が必要かを議論し、支援中はその内容を評価する。その中で、例えば栄養面や服薬に課題があれば、次回の訪問では管理栄養士や薬剤師なども同行し、対象者の課題解決に向けた支援を行う。

なお、訪問などを行う中で、認知症か精神障害など認知症以外の問題があるのか判断が難しい場合は、専門医が同行する。訪問は月に1、2回のペースで行われ、集中支援チームの会議は6カ月間に初回・中間・終了の計3回開催される。

自らの意思で介護サービスの利用を決断

これまで初期集中支援を受けた人の数は、22年度が118人、23年度は150人に上る。このうち60代の息子と同居していた80代の女性は、同じものを繰り返し購入したり、短期記憶が低下していたりという状況に不安を感じていたことから、息子があんしんすこやかセンターに相談して支援が始まった。

それまで医療機関で診察を受けたことがなく、本人が受診を希望したことから、まず専門医で診察を受けたところ、認知症と診断され、介護保険を申請することになった。

その後、担当者は女性から亡くなった夫の思い出やら子供への思いやら、いろいろな話を聞き、本人のペースを大切にしつつ、暮らしの中で何が課題なのか、どのようなことが必要なのかを探っていった。

そのうち本人が「誰かとおしゃべりしたい」と言い始めたので、職員が送迎も兼ねて同行し、地区の認知症の人の交流会に参加した。また「朝起きるとき膝が痛い」との話も出たため、あんしんすこやかセンターで実施している「介護予防講座」への参加につなげた。

まちづくりセンターなどで実施している介護予防講座。講話と「世田谷いきいき体操」を行う

これらの活動に参加して、外出することに抵抗を感じなくなっていく中で、本人が「いざという時にやっぱり不安」と言い出したことから、送迎や専門職のサポートがあるデイサービスがあることを丁寧に説明した結果、最終的に自らの意思でデイサービスを利用することになった。

この事例のポイントは、すぐに外部サービスへつなぐのではなく、担当者が時間をかけて一緒に考え、支援につなげていったこと。

介護予防・地域支援課の認知症在宅生活サポート担当の笹原知美さんは「本人の希望や意思を汲み取りながら、本人の希望する活動を、時間をかけて模索したことで、適切なタイミングで、適切なサービスを選択できた」と振り返っている。

地域の活動に参加したことで認知機能が改善

妻と2人暮らしの80代の男性は、物忘れがひどくなってきたので専門医を受診すると、MCIと診断された。

日常生活はなんとか送れていたけれど、本人が自身の変化を受け入れられず、抑鬱や不安が強くなったり、怒りっぽくなったりということが目立ってきて、妻が対応に苦慮していたことから、あんしんすこやかセンターに相談して支援することになった。

初回の訪問で本人が「外に出る機会を持ちたい」と言ったため、認知症の人の交流会を紹介し、参加したところ、日々の暮らしで体験して感じことなどを同じ境遇の人と分かち合うことができ、前向きな気持ちになることができた。

また、この男性はクイズを作ることが好きだったので、交流会で他の参加者とクイズを作ったり、作ったクイズを解いてもらったりするなどして、周りの人が楽しんでいる様子を見た結果、自分自身にも役割があると実感でき、さらに前向きな気持ちになっていった。

男性は、初期集中支援の終了後、児童館と連携した子ども祭りや、あんしんすこやかセンターのさまざまなイベントなどに参加して、クイズを作ったり解いてもらったり積極的に活動を続けている。また、自分の認知機能の低下を素直に受け入れられるようになり、妻の介護負担も軽減した。

北畠さんによると、この男性は外出して、いろいろな人と接して活動していることで、主治医から「認知機能が少し上向きになっている」と言われているそうだ。

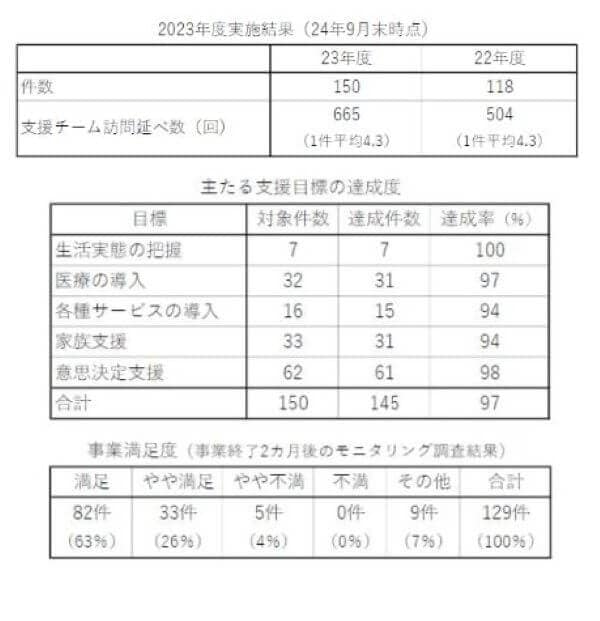

23年度の認知症初期集中支援チーム事業報告によると、支援対象者150人のうち、主たる支援目標の達成度では「生活実態の把握」が100%、「医療の導入」が97%、「各種サービスの導入」が94%、「家族支援」が94%、「意思決定支援」が98%、合計97%と、初期目標を達成している。

また、支援終了2カ月後の対象者へのアンケートでは、回答した129人のうち「満足」と答えた人が82人(63%)、「やや満足」が33人(26%)、「やや不満」が5人(4%)、「不満」は0、「その他」が9人(7%)となり、「満足」と「やや満足」を合わせると89%の人が支援に満足したことが分かった。

横尾さんは初期集中支援事業について「さまざまな関係者が連携して取り組んでいく必要があり、それが難しさである反面、面白さでもある。この事業を着実に進めていくことで、認知症になっても住み続けたいと思える世田谷を目指していきたい」と話している。